Изобретение и изготовление устройства для приготовления чая

Одна из стадий изготовления самовара

Одна из стадий изготовления самовара

Раньше изготовлением самоваров могли заниматься целые поселения. Процесс хоть и трудоемкий, но приносил неплохую прибыль. Вначале в качестве основного материала использовали чистую красную или зеленую медь. Тогда как со временем перешли на мельхиор. Для богатых вельмож по заказу делали агрегаты золотыми и серебряными.

Различают огромное количество форм для агрегатов. Только в Тульском регионе насчитывалось более 150 разновидностей. И чтобы отличать устройства различных фабрик, решили на крышке самовара выбивать фабричное клеймо. Это был так называемый товарный знак, позволяющий определить производителя агрегата.

Чтобы получилось устройство, придется к работе привлечь наводильщика, лудильщика, токаря, слесаря, сборщика и чистильщика. Все делается практически вручную. Хотя в свое время технология для фабрик была налажена четко.

Сегодня побаловать себя вкусным черным или зеленым чаем с самовара можно. Для этого можно поискать агрегат в антикварных магазинах, где их отреставрировали и привели в рабочее состояние. Но такое удовольствие будет стоить немало.

История промысла

(Первый самовар не блистал изящностью)

Само “самоварное дело” родилось на Урале, производство началось там, где активно добывали металл — медь и латунь.

Почему же в историю вошло название “тульский”? Случилось это благодаря человеческому ресурсу: лучшими мастерами в обработке металла на то время считались тульские оружейники. Вот поэтому производство постепенно перекочевало в Тулу. Также это было удобно с точки зрения торговли: основной сбыт продукции шел через Санкт-Петербург и Москву.

(Переносной небольшой самовар)

Первые образцы самоваров были предназначены для использования в армии. Поэтому их делали переносными и разборными. Использовались как небольшие варианты, рассчитанные на маленькую компанию, так и модели, чай из которых могли пить многие. На то время можно было найти самовары объемом от 3 до 15 литров.

(Тульские самовары отличались разнообразием форм)

Несмотря на то, что самовар в Туле уже пробовали изготовлять, но еще не в масштабном производстве, поэтому родоначальниками промысла принято считать братьев Лисицыных, которые в 1778 году изготовили первый, истинно тульский самовар. Чем же он отличался от ранних небольших производств? А именно, разнообразием форм, чеканкой и фирменной гравировкой, яйцеобразной и круглыми формами, ручками-петельками и кранами-дельфинами А вот в промышленных масштабах выпускать их стали только спустя 25 лет. В 20-х годах 19 века в Туле уже было 28 таких фабрик. Ежегодно они поставляли на рынок 120 тыс. единиц товара.

Какие бывают пробы у столового серебра

Серебро – мягкий металл, поэтому его использование в чистом виде ограничено только технической сферой и изготовлением мерных слитков.

В быту мы сталкиваемся с ювелирными сплавами на основе серебра: из них делают украшения, аксессуары, предметы интерьерного декора и, разумеется, столовое серебро.

Чтобы получить сплав с достойными прочностными характеристиками, к серебру добавляют так называемые лигатуры, то есть, ювелирные сплавы.

Проба на столовых приборах обычно проставляется на рукоятке снизу, но возможны варианты (особенно на старинных изделиях). На данный момент на российских изделиях она отражает содержание драгоценного металла в грамме ювелирного сплава по общепринятой системе СИ. Например, 925 проба означает, что в килограмме сплава содержится 925 граммов серебра (92,5%) – все просто и понятно.

В царской России была принята другая система мер, золотниковая, поэтому на старинном столовом серебре вы увидите не трех-, а двузначные числа. Чаще всего встречается серебро 84 пробы. Этот показатель соответствует современной 875 пробе.

Кстати говоря, из сплава 875 пробы выпускалось практически все столовое серебро советской эпохи. Позволить его себе могли немногие, но качество этих изделий было безупречным. Состоятельные люди, высокопоставленные чиновники и иностранцы покупали его с удовольствием.

Чем столовое серебро отличается от ювелирного

Столовое серебро отличается от ювелирного лишь сферой применения: используются аналогичные сплавы. Другое дело, что для ювелирных нужд чаще используют высокопробные сплавы, в то время как столовое серебро может нести клеймо со скромным числом «800».

Использование серебра 925 пробы в производстве столовых приборов ограничено по понятным причинам. Этот сплав достаточно мягкий, что способствует истиранию и деформации изделий в процессе эксплуатации. Вилка с легко гнущимися зубцами, согласитесь, не слишком удобна.

Набор столовых приборов 4 предмета (перейти в каталог SUNLIGHT)

Тем не менее из достаточно мягкого 916-го сплава делают очень дорогую посуду (графины, бокалы, рюмки) и предметы столового декора, обычно с эмалировкой. А серебро 960 пробы используется исключительно для изготовления уникальных изделий с ярко выраженными антисептическими свойствами.

Однако с появлением технологии родирования использование стерлингового серебра в не слишком привычной сфере участилось. Теперь высокопробные вилки, ложки и ножи путем гальванизации покрывают слоем родия.

Вследствие такой обработки поверхность столового серебра становится более блестящей, долговечной, устойчивой к физическим и химическим воздействиям. Да и ухаживать за родированным столовым серебром неизмеримо легче.

История происхождения самовара на Руси

Российский правитель Петр I в свое время частенько посещал Голландию. Оттуда он привозил различные идеи и интересные вещи. Самовар тому не исключение. Назывался он конечно по другому, но истинное его голландское название до наших времен не сохранилось.

В Уральском регионе в те времена быстро росла металлургическая промышленность. На заводах еще в XVIII столетии начали активно выпускать медную бытовую посуду. Но первый прототип самовара на Руси выглядел иначе. Он был похож на обычный чайник, но с внутренней трубой, где тлели дрова, и поддувом. Сам казан был стальным. Это устройство называли “сбитенник”.

Вопрос №3. «Сколько может быть проб на украшении?»

Если вам попалось украшение, на котором менее 4 обозначений – либо перед вами подделка, либо стоит поискать клейма лучше. Согласно международному законодательству, на всех украшениях из золота, серебра, платины и палладия, а также любых сплавах с ними, в составе которых более 30% драгоценного металла, должно стоять минимум четыре клейма.

Первое (геометрическое) обозначает тип металла (прямоугольное клеймо для золота, прямоугольное с закругленными боками – для серебра, восьмиугольное клеймо для платины и вытянутое клеймо с закругленной передней частью – для палладия).

Второе клеймо на ювелирных изделиях – расшифровка качества металла, то есть процента содержания в нем чистого материала. Третье клеймо говорит о том, в какой стране произведено или продается украшение. Обычно это клеймо в виде герба страны или специального символа (в России – женская голова в кокошнике). Четвертое клеймо сообщает, в каком регионе был проверен состав металла и поставлена проба.

Правила хранения и деликатного ухода за изделиями 84 пробы

Антикварный металл следует хранить очень аккуратно. Для этой цели подойдут шкатулки или коробки, имеющие твердый каркас и мягкую обивку внутри.

Изделия с 84 маркировкой надлежит хранить отдельно от прочих украшений. Место должно быть сухим, внутрь шкатулки можно положить влагопоглощающие материалы, например, активированный уголь, силикагель.

Если украшения инкрустированы драгоценными камнями, следует прибегнуть к специализированным чистящим средствам для ухода за минералами.

От регулярной носки и с течением времени изделия могут тускнеть. Рекомендуется чистить их смесью соли и соды. Компоненты смешиваются в идентичной пропорции, наносятся на изделия, спустя 1-2 часа украшения потребуется тщательно промыть проточной водой.

Повышает ли стоимость самовара никелировка?

В 1880-х годах медные и латунные самовары начали никелировать. Никель — цветной металл желтовато-белого цвета с сильным блеском. На воздухе он не тускнеет, в чистом виде не окисляется. Открыт никель был в XVIII веке, но его широкое промышленное использование началось во второй половине XIX века. Никелирование самоваров проводилось в защитных и декоративных целях. Тонкий слой никеля защищал латунную поверхность самовара, придавая ему нарядный, праздничный вид. Кроме того, такие самовары не нуждались в чистке, тем более что различные тогдашние смеси могли просто содрать тонкий защитный слой.

В Советское время почти все, 95 % самоваров выпускались никелированными. Никелировка повышает стоимость самовара процентов на 10-20, но это относится только к самоварам царским с родным, сохранившимся никелем до 1917 года. Просто потому, что таких самоваров мало. Стоимость советских самоваров никелировка, наоборот, понижает. Особенно плохо сохранившаяся. Часто никелировка наносилась на самовары впоследствии, например, на царский самовары, во времена массового самоварного ремонта. Она, конечно, улучшала внешний вид самовара, но ценой частичной потери клейм, иногда вплоть до полной потери. Такие самовары очень хорошо заметны.

Интересные факты

Русский самовар за свою долгую историю собрал множество рекордов:

- Наиболее дорогостоящим изделием считается водогрейный аппарат, выполненный в мастерской Фаберже. Для изготовления использовали серебро или позолоту. В качестве декоративных элементов применяли необычную чеканку, литьё или просечку.

- Тульский самовар вместимостью двести пятьдесят литров и весом 100 килограмм изготовили в 1922 году в качестве подарка для председателя ВЦИК Калинина. Вода закипала за сорок минут и сохраняло тепло в течение двух суток.

- Самым большим аппаратом могут похвастаться украинцы. Они смастерили «гиганта» весом более трех центнеров, высотой 1,8 метра и объемом 360 литров. Самовар поставили в здании железнодорожного вокзала города Харьков. За один день он мог обслужить десять тысяч человек.

- Самым миниатюрным изделием считается 3,5-миллиметровый нагреватель, созданный слесарем Васюренко во времена СССР. В нем можно было вскипятить одну капельку воды. Однако абсолютный рекорд поставил знаменитый «левша» и мастер микроминиатюр Николай Алдунин. Ему удалось создать самовар высотой 1,2 миллиметра. Изготовлен шедевр из золота и включает в себя двенадцать деталей.

Как выглядит именник сегодня?

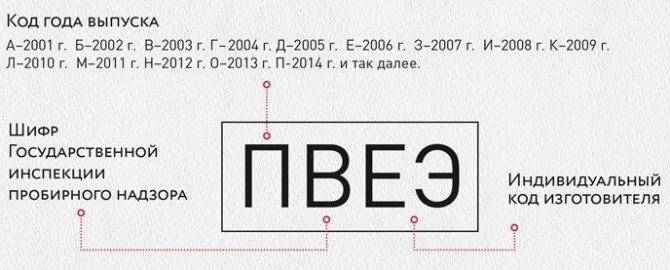

Законодательно установлено, что именник для российской ювелирной продукции состоит из четырёх букв, причём:

– первая буква обозначает год выпуска изделия (А – 2000 год, Б – 2001 год и т.д.);

– вторая буква – код территориальной госинспекции, контролирующей ювелирное производство;

– третья и четвёртая буквы – код, присвоенный производителю при регистрации, который не может повторяться в пределах зоны действия одной инспекции. Все буквы, из которых состоит именник, должны быть заключены в единый контур, форма которого самостоятельно утверждается региональной инспекцией. Буквы именника должны быть чёткими и легко читаться. Любой специалист по именнику определит, где, кем и в каком году было выпущено украшение.

Все буквы, из которых состоит именник, должны быть заключены в единый контур, форма которого самостоятельно утверждается региональной инспекцией. Буквы именника должны быть чёткими и легко читаться. Любой специалист по именнику определит, где, кем и в каком году было выпущено украшение.

Комментарий мастера ювелира

Молоканов Н.М. Ювелир, стаж работы на ювелирном производстве 26 лет. Сегодняшняя стоимость царского драгметалла многократно превышает современный аналог. Для некоторых старьевщиков скупка и продажа изделий 84 маркировки является действительно прибыльным делом.

Молоканов Н.М. Ювелир, стаж работы на ювелирном производстве 26 лет. Сегодняшняя стоимость царского драгметалла многократно превышает современный аналог. Для некоторых старьевщиков скупка и продажа изделий 84 маркировки является действительно прибыльным делом.

Сплав 84 золотников практически ничем не отличается от популярной 875 пробы. Их составы практически идентичны, вся ценность заключена в исторической значимости.

Проба 84 – это износостойкий материал, имеющий презентабельный внешний вид, отличные эксплуатационные характеристики, однако ее современный аналог совершенно не подходит для инвестиций.

Post Views:

3 367

Такие разные самовары

(Музейный экспонат – классический самовар с трубой-сапогом)

На протяжении десятилетий на тульских фабриках выпускались разные самовары. Среди них были как известные модели, так и менее популярные. Например, особо почитался в народе вариант “Паричко”. Его преимущества заключались в следующем:

- мог работать на жидком и твердом топливе;

- не сгорал даже при отсутствии воды;

- хорошо сохранял тепло.

(Принцип работы угольного самовара)

Основные принципы изготовления самовара не изменились с XVIII века. Стандартная конструкция состояла из трубы, через которую попадало топливо в жаровню. На конце была конфорка: тут размещали заварочный чайник. Если двести лет назад самовары изготавливались вручную, то в начале XX века на заводах появились механические помощники. Производство стало более легким и быстрым.

(Современный электрический самовар уже из менее изысканных, но более теплоустойчивых материалов)

В 60-70 х годах XX века появились варианты электрических и комбинированных тульских самоваров. Их часто любили преподносить в качестве подарка представителям различных иностранных делегаций.

Сегодня на самом знаменитом тульском заводе “Штамп” продолжают выпускать уникальные самовары. Каждый желающий может выбрать себе модель “под старину”, с именной гравировкой, с росписью или даже самый эксклюзивный вариант.

Изображения на клеймах

Первые клейма были буквенными и содержали минимум графических изображений и информации. В процессе эволюции печати стали более интересными. На них изображались не только очертания завода, но и отдельные элементы архитектуры, царской семьи, наград и медалей, которыми удостоен производитель.

Как выглядят клейма на самоваре

Как выглядят клейма на самоваре

Поскольку учащались случаи подделок печатей, ежегодно клейма менялись и приурочивались к какому-либо знаменательному событию. Есть экземпляры, на которых печатей несколько, что указывало на высокую степень защиты от подделок.

Распознать наличие подделки по графическому клейму было не сложно. Такая печать содержала минимум информации и все буквы были настолько мелкими, что легко затирались. При этом оставался товарный знак производителя, что должно символизировать о высоком качестве самовара.

Медали на самоварах были отдельным видом искусства. Их отливали с различными изображениями, символизирующими политических и культурных деятелей, а также знаменательных событий. Чем разборчивее оттиск на самоваре и больше информации можно получить о его изготовителе, тем выше его стоимость.

Формы (фасоны) самоваров

Наиболее распространенная модель – «банка». Вообще существует огромное количество форм русского прибора, каждая хозяйка выбирала на свой вкус. Большой популярностью пользовался фасон «рюмка», когда изделие сужалось книзу. Подобная модель могла быть «гранной», «витой», «в колонку» и т.д.

В целом дизайн изделия был лаконичным и строгим, но часто в одном самоваре переплетались элементы из разных фасонов. В некоторых случаях было проблематично определить форму прибора.

Порой мастера создавали настоящие шедевры. У хозяек на Руси можно было встретить самовары в виде «пушки» (напоминает дуло старинного орудия), «пули» (закругляется внизу), «арбуза», «груши», «тыквы», «валенка» и т.п. Фантазии славянских умельцев не было предела.

Отличались самовары и по литражу. Маленькие именовали «эгоист», он рассчитан всего на одну чашку чая. Изделие «тет-а-тет» кипятило воду на две порции. Существовали и объемные самовары («трактирные»).

Они характеризовались толстыми стенками, были громоздкими и практически неподъемными. Считалось, что пустое изделие весит столько же, сколько литров воды в него помещается. Подобные приборы устанавливали в местах общественного питания.

Выпускали и керосиновые модели. Внизу у них была оборудована колба, куда заливали горючее. Также под днищем находился фитиль и регулятор огня. Существовал и «спиртовой» аппарат. Вместо керосина в колбу заливали алкоголь, который в процессе горения нагревал воду. Изделия отличались сложной конструкцией и имели высокий ценник.

Дорожные самовары имели небольшой объем и съемные ножки для удобства транспортировки. Их часто брали в путешествия. Полевой аппарат использовал офицерский состав в армии. Он имел три крана с разных сторон и четыре ручки.

Пасхальный самовар по внешнему виду напоминал яйцо. Их выставляли исключительно на одноименный праздник. В остальные дни пользовались простыми моделями. Если в доме было несколько нагревателей, считалось, что его хозяева зажиточные люди.

Какая страна является родиной самовару?

Образец голландского самовара

Образец голландского самовара

Даже в Иране были похожие на самовар устройства. Вот только с той разницей, что их делали из глины. Тому подтверждением стали археологические раскопки на территории Азербайджана. Там нашли глиняный сосуд возрастом более 3600 лет. На протяжении двух столетий там создавали устройства электрические, газовые и даже на жидком топливе (нефти).

До нашего времени сохранились умельцы, которые делают устройства по старым поверьям вручную.

В Древнем Риме также использовали разнообразные агрегаты для подогрева напитков и воды. Но конструкция их отличалась. Использовалось две емкости: одна для углей, а вторая – для воды. Вода с самовара не выливалась, как стандартно происходит сейчас, а вычерпывалась черпаком.

История появления клейма

Первые подобные метки ставились кустарными мастерами на определенных элементах товара. Тогдашние оттиски представляли собой название города, в котором были изготовлен самовар, или имя творца. Как только данные изделия начали производиться массово клеймо начало включать в себя место выпуска товара, имя мастера и хозяина фабрики, заказ, по которому выполнялся самовар. Крупные изготовители также ставили оттиски с особыми наградами, которые модель получила на выставках.

Простановка клейма осуществлялась следующим образом: область на самоваре для клейма и штемпель нагревались. Штемпель прикладывался к поверхности самовара и получал удар молотком. Глубина надписи при таком методе нанесения была небольшой, поэтому символы быстро стирались ввиду того, что в те времена самым распространенным средством для чистки самовара был песок, обладающий высоким абразивными свойствами.

Крупные производители ставили зарегистрированные в правительственных органах индивидуальные метки. Также были и подделки. Даже сейчас можно найти антикварные изделия с фальшивыми метками известных фабрик. Но, к счастью, отличить поддельную модель от оригинала довольно просто: государственный герб имеет заметные отклонения, наличие возле имени владельца фабрики слова «правопреемник» и прочие. Фамилия подлинного изготовителя специально затиралась или для ее нанесения использовался очень мелкий шрифт.

Для разнообразия оттисков владельцы фабрик начали использовать собственные родовые гербы. Например, изделия Тейле можно определить по гравировке в виде пушки. В нижней части корпуса антикварных самоваров есть отметины, которые указывают на наличие медалей или призов, которые удалось завоевать конкретной модели на выставках. Достоверно неизвестно почему это обрело столь широкое распространение, но наличие подобных оттисков медалей значительно повышало уровень доверия покупателей к производителю. Сегодня же штамп является одной из традиционных элементов самовара.

Выставки, на которых оценивались изделия самоварной промышленности, проводились ежегодно. Из всех конкурсантов выбирались самые лучшие. Выставки были разных видов: уездные, губернские, ярморочные и другие. С этих ярмарок медали ценились не сильно высоко, по сравнению с всероссийскими или мировыми. Данные мероприятия проводились исключительно в крупных городах и крайне редко (один раз в каждые 10 лет). К участию допускалась только наиболее привлекательная и качественная продукция, поэтому не все фабрики были представлены.

Также немаловажным фактором был материал изготовления. Он обязательно должен быть российским. Также обязательным условием являлось наличие российского гражданства у всех рабочих. Сама же фабрика должна была быть оснащена современным оборудованием.

Что такое именник?

В ювелирном деле именником называют клеймо, которое проставляет на изделии его изготовитель – завод или мастерская. Внимательно изучив именник, вы узнаете, кто и в каком регионе изготовил ваше кольцо или серьги, а также в каком году это произошло. Именники проставляются на изделиях в обязательном порядке и служат дополнительным визуальным подтверждением качества вещи.

Если на украшении нет именника – скорее всего, оно было сделано на нелегальной фабрике либо вообще кустарным способом, и за его качество никто не несёт ответственности. Впрочем, подделать именник известного предприятия так, чтобы обычный потребитель не смог отличить его от настоящего клейма, несложно, хотя профессионал моментально обнаружит фальшивку.

Традиция клеймения драгоценных украшений уходит корнями глубоко в прошлое. Искусные мастера изобретали собственные значки, чтобы пометить изделия, а заодно удостоверить подлинность золота, из которого они сделаны. С развитием государственной власти ужесточается надзор за деятельностью ювелиров и унифицируются клейма. В России государственные клейма появились в XVII столетии, в странах Европы – на несколько веков раньше.

Расположение и внешний вид

Место маркировки ювелирных изделий зависит от типа украшения. Но вне зависимости от расположения знака производители стараются сделать его малозаметным. Чтобы найти его, лучше использовать линзу. Наиболее часто клеймо располагается в следующих местах:

- На кольце — внутри или снаружи ободка.

- На серьгах — на швензе или штифтах.

- На кулонах или подвесках — на специальных колечках для подвешивания.

- На браслете — между изделием и замком.

Знак, который ставит контролирующий орган — государственная пробирная инспекция — состоит из 2 контуров прямоугольной, овальной или продолговатой формы (для золота). Внутри можно рассмотреть профиль девушки в кокошнике, обращенный вправо, шифр инспекции и цифры, обозначающие пробу. Если речь идет о предметах, изготовленных в СССР, проба на золоте выглядит как пятиконечная звезда.

Для других драгоценных металлов предусмотрены знаки в виде иных фигур. Шифр показывает, какая именно территориальная инспекция проводила проверку и поставила клеймо на ювелирном изделии. Для каждого подразделения имеется строгое расположение элементов. Например, Центральная инспекция (ЦИПН) маркирует изделия из золота буквой М в нижнем левом углу клейма или точкой в его правом верхнем углу.

Как расшифровать код именника на ювелирных изделиях

Изначально оттиск именника задумывался как своеобразный код о предприятии, которое выпустило ювелирное изделие. Такой знак позволял без лишних процедур определить какой завод изготовил каждое конкретное украшение. Появление именника на драгоценных сплавах давало возможность в несколько раз увеличить контроль качества выпускаемых прикрас на государственном уровне.

Чтобы разобраться, что означает четырехзначный код около клейма, необходимо знать какая информация заложена в каждый символ. Слева направо:

- Год выпуска. Обозначается одной буквой кириллицы с начала алфавита. Каждой букве присвоен свой год. Так, к примеру, украшение, изготовленное в 2001 — это А, 2002 — Б, 2003 — В и так далее.

- Код Государственной Инспекции Пробирного надзора. Второй знак определяется одной из 16 букв, под которой зашифрована территориальная инспекция, которая выдала разрешение на деятельность конкретному заводу или предприятию.

- Код изготовителя. Любому лицу и предприятию, занимающемуся выпуском ювелирных изделий присваивается свой уникальный код, который является частью именника. Этот двузначный шифр может состоять как из цифр, так и букв, а также их сочетаний.

Кроме подлинности используемых материалов для изготовления ювелирных изделий пробирная служба предъявляет конкретные требования к внешнему виду именника, который должен иметь четкие размеры — 0,5 х 1,5 мм. Отклонение от этих норм может стать весомым поводом отказать производителю в регистрации.

Когда стали пить чай на Руси

Сложно назвать точную дату. Впервые славяне познакомились с ароматным напитком в шестнадцатом – семнадцатом веке, то есть намного раньше англичан и голландцев. В 1618 году казак Иван Петелин вместе со своим отрядом попал в Китай, из которого для венценосной семьи Романовых привез несколько коробок с заграничным напитком.

Однако царь не оценил по достоинству вкусовые качестве подарка. Второй раз чай попал на Русь в 1638 году. Монгольский правитель Алтын-Хан через российского посла передал напиток, как презент царю. Но и эта попытка привить русскому народу любовь к ароматному чаю закончилась провалом. Михаил Федорович предпочитал национальные блюда и напитки.

Очередная попытка чая задержаться в России произошла спустя тридцать лет. Сильно заболел сын царя Алексея Михайловича и лекарь назначил заварку в качестве лечебного препарата. Поэтому в семнадцатом веке любимый напиток современности считался медикаментом.

Однако вскоре отношение к чаю резко изменилось и на Руси начали зарождаться первые церемонии, связанные с его употреблением. В семнадцатом столетии побаловаться чайком могли только представители царской семьи и аристократия. Простолюдинам он был недоступен из-за высокого ценника.

| Чем объяснялась космическая стоимость напитка? В те времена отсутствовало железнодорожное сообщение и прочие варианты передвижения на дальние расстояния. Поэтому чай из Китая в России доставляли сухопутным караваном в течение шестнадцати месяцев. |

В девятнадцатом веке вместе с развитием транспорта синилась цена на напиток. Чай стал доступен всем слоям населения.